赤ちゃんにとってなぜ離乳食が必要か?

人は生まれてすぐに、母親の母乳をのみます。そしてその母乳を栄養としてエネルギーを作り出しますが、2年ほど経つと食の自立が進み、自分で食事ができる様になります。その移行期間が「離乳食」と言われていますが、その過程で赤ちゃんの体も心も大きく変化しています。ここでは「日本での離乳食の定義」から「離乳食と赤ちゃんの栄養」と「離乳食と赤ちゃんの体の発達」「離乳食と赤ちゃんの心の発達」をお伝えします。

- ▽この記事はシリーズになっています(全10回)

- 01. 離乳食のスタート「はじめのひとくち」

- 02. 「はじめのひとくち」の海外事情

- 03. 赤ちゃんにとってなぜ離乳食が必要か?

- 04. 月齢別離乳食の進め方

- 05. 5、6か月(ゴックン期)

- 06. 7、8か月(モグモグ期)

- 07. 9〜11か月(カミカミ期)

- 08. 1~1歳半(パクパク期)

- 09. あったら便利な離乳食グッズ

- 10. 離乳食のお悩みQ&A

日本の「離乳食」の定義

前回のコラムでは「海外での離乳食事情」をお伝えしましたが、そもそも「離乳食」という言葉は日本独特の言葉。海外では乳汁に加えてエネルギーや栄養素を「補完する」意味を持つ「補完食(complementary food)」という言葉が一般的です。そう考えてみると日本では「乳ばなれ」という言葉があるように、あえて「離そう」とする傾向が強く、海外では母乳を「補う」意味合いが強い食事だと言えるでしょう。

厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」では、

・離乳とは、母乳または育児用ミルクなどの乳汁栄養から幼児食に移行する過程

と定義づけています。また、

・乳汁を吸うことから、食物をかみつぶして飲み込むことへと発達して、摂取する食品の量や種類が多くなり、献立や調理の形態も変化していく。また摂取行動は次第に自立へと向かっていく。

と、説明されています。

このように、哺乳動物として人は、成長とともに水分の多い、乳汁から固形物である食物を、自らの手で食べていけるようになります。その間には、消化器官や口腔内の発達、言葉の獲得、正しい食習慣やマナーを覚えながら、より人間らしいく成長していきます。

離乳食と赤ちゃんの栄養

赤ちゃんは5~6か月頃になると、水分の多い乳汁では、エネルギー、たんぱく質、鉄、亜鉛、カルシウム、その他のビタミンやミネラルが不足してきます。そして母乳では、その母親の体調や食べている食品でも乳汁の栄養素や量が変わってきます。

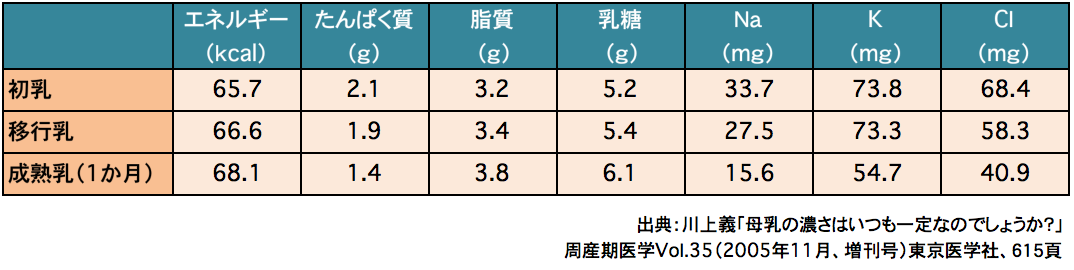

まず、母乳は「初乳(妊娠後半期から産後3~5日頃に分泌される母乳)」の栄養成分から、「移行乳(初乳から成乳に変化する間の母乳)」へと移り、個人差はありますが産後数か月たった頃の「成乳(産後1週間~10日以降に分泌される母乳)」になります。そして、その栄養成分は変化しています。(下記の表:母乳主成分の変化)

また面白い話では、早産で生まれた赤ちゃんの母親の母乳成分と、満期産で生まれた母親の母乳成分は微妙に違うのです。それは、早産で生まれた赤ちゃんには、その赤ちゃんの成長を助けるために、体内で必要であった栄養素が多く含まれているのです。

このように、母乳にはその赤ちゃんに適した栄養素を母親がきちんと与えることができる人体の神秘的な要素があるのです。そして、離乳食を行う必要がある意味も、赤ちゃんの成長とともに、母親の体も変化する意味があるのではないでしょうか。

赤ちゃんとお母さんはこうした形でも深くつながっていると言えるでしょう。

母乳主成分の変化(100gあたり)

離乳食と赤ちゃんの体の発達

離乳食が始まる乳児期後半になると、体はこんな変化が現れます。

1・消化機能の発達

乳児期後半になると唾液を始め消化液の分泌量が増え、消化酵素が活性化し消化力が強くなってきます。

2・摂食機能の発達

乳汁を吸うことからなめらかにすりつぶした状態のものを飲み込み、次第に舌でつぶし、歯が生えて噛みつぶせるようになります。つまり、咀嚼(そしゃく)嚥下(えんげ)の機能が発達します。

離乳食と赤ちゃんの心の発達

体の発達とともに、赤ちゃんは離乳食が始まった頃に精神面でも発達がすすみます。

・精神面での発達

離乳食を与えることで、乳汁以外の味、におい、口触り、形などから、味覚、嗅覚、触覚、視覚が刺激されます。こうした刺激により赤ちゃんの心も豊かになり、精神面でも発達をします。

・言語の発達

個人差はありますが、離乳食の始まる4か月頃に赤ちゃんは喃語(なんご)と言われる意味のない言葉を発するようになってきます。離乳食を食べる中で、咀嚼(そしゃく)機能が発達するにつれ、口を上下に動かし、言葉の発達にもつながっています。

・食習慣の確立

離乳食が始まると食事時間が定まってきます。また、きちんと椅子に座り、箸を持って食事ができる様になります。このように人として必要なマナーや食習慣を確立していく時期でもあります。

(参照:新 保育士養成講座 第8巻 子どもの食と栄養)

おわりに

近年では、離乳食を行わずにある年齢まで母乳を与える育児方法もあるようですが、このように離乳食は赤ちゃんの発達に大切な様々な意味を持っています。日本ではあえて「離乳」とされていますが、これに込められた言葉の中には、食の自立の一歩としての力強いものが含まれているように感じられます。

次回は「月齢別離乳食の進め方」をお伝えしていきます。

- ▽この記事はシリーズになっています(全10回)

- 01. 離乳食のスタート「はじめのひとくち」

- 02. 「はじめのひとくち」の海外事情

- 03. 赤ちゃんにとってなぜ離乳食が必要か?

- 04. 月齢別離乳食の進め方

- 05. 5、6か月(ゴックン期)

- 06. 7、8か月(モグモグ期)

- 07. 9〜11か月(カミカミ期)

- 08. 1~1歳半(パクパク期)

- 09. あったら便利な離乳食グッズ

- 10. 離乳食のお悩みQ&A