コラーゲンの効果と摂取上の注意点について

コラーゲンは、ゼラチンの原料として広く知られていますが、私たちの体内に最も多く存在するタンパク質の一種で、皮膚や骨、軟骨などの組織に豊富に含まれています。

食品中では鶏手羽や鶏皮、ゼラチンなどに多く含まれ、ビタミンCはコラーゲンを合成するときに必要な成分なので一緒に摂取すると効果的です。また、 コラーゲンは、肌のハリと弾力を保ち美肌効果があり、骨や関節の健康維持に関係しており、美容だけではなく、体の健康にも重要な成分です。

関連リンク: タンパク質 | ビタミンC

コラーゲンの性質と働き

コラーゲンは、体内に最も多く存在するタンパク質で、細胞の間を埋めるように存在し、結合組織の主な構成成分です。

また、私たちの体のタンパク質全体の約30%を占め、そのうち40%は皮膚に、20%は骨や軟骨に存在し、血管、内臓、目の水晶体、角膜などにも広く分布しています。

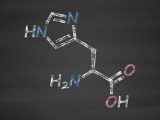

コラーゲンは繊維芽細胞※1、軟骨細胞※2、骨芽細胞※3などの特定の細胞でアミノ酸から作られ、骨や軟骨の形成に深く関わります。細胞の活動に影響し、肌のハリにも関係しますが、年齢とともに減少してします。

※1 繊維芽細胞:皮膚の機能を保つ上で最も重要な細胞

※2 軟骨で認められる唯一の細胞で軟骨基質の形成と維持を行う

※3 骨組織の表面に存在し、新しい骨をつくる働きをもつ細胞

「骨」と聞くとカルシウムを想像しがちですが、コラーゲンの繊維の網目にカルシウムが付着して骨はできています。近年の研究で、コラーゲンによる骨粗しょう症の改善に対する効果が示されています。

骨粗しょう症を予防するために、骨の材料となるカルシウムを摂取するだけでなく、コラーゲンにも注目し骨の質を高めることも必要です。

関連リンク: カルシウム

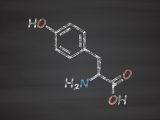

皮下組織では酵素や栄養を皮膚に配給し、皮膚の弾力性や強度にも役立ちハリのある状態を保ちます。また、ビタミンCはコラーゲンの合成を助けて皮膚のしみやしわを防ぎます。

関連リンク: ビタミンC

血管の構成成分でもあるコラーゲンは脳の神経細胞を保護し、栄養補給に関係する特殊な細胞にも含まれます。血管のコラーゲンが劣化や不足すると血管の強度や弾力が失われて柔軟性が乏しくなり、血栓ができると動脈硬化が起こる可能性があります。

コラーゲンは健康食品として、皮膚の弾力を保ち関節の痛みを和らげるなどとされていますが、その有効性については十分証明されているとはいえず研究段階にあります。

コラーゲンを多く含む食品

コラーゲンは主に動物性タンパク質に多く含まれ、特に肉や魚介の皮、骨にはコラーゲンが豊富です。

牛すじ、鶏手羽先、鶏軟骨、豚足、うなぎ、カレイ、ヒラメ、フカヒレなどに多く含まれます。コラーゲンは熱によって溶け出す性質があり、スープにしたり煮込み料理にすると煮汁やにこごりなどから日常的にコラーゲンを摂取することができます。

しかし、前述したとおり食品から摂取した際の効果に関しては現在のところ十分証明されていないため、コラーゲンを摂取する目的でこれらの食品を過剰摂取しないようにし、色々な食品をバランスよく摂るようにこころがけましょう。

コラーゲンの摂取と食べ合わせ

コラーゲンの摂取量は、現在特に決められていません。

しかし、サプリメントなどで摂取する場合、コラーゲンの成分に対して発疹や胃腸症状などのアレルギー症状や過敏症が現れることがあるので、アレルギーを持つ方は原材料をしっかりと確認することが必要です。

コラーゲンと一緒に摂取すると効果的なのはビタミンCです。ビタミンCはコラーゲンの生成の際に重要な役割を果たすため、皮膚や骨の健康を維持します。

また、コラーゲンはカルシウムと骨を接着する役割があるため、カルシウムと一緒に摂る事で、丈夫な骨作りに役立ちます。

関連リンク: ビタミンC | カルシウム

コラーゲンの過剰症、欠乏症

コラーゲンが含まれる食べ物は高脂質なものも多く、過剰に摂取するとニキビなど肌荒れが起きたり、体重の増加につながります。

食物から必要なたんぱく質が摂れていれば、コラーゲンが特に不足することは通常ありませんが、年齢とともに減少していくと老化にともなって線維芽細胞の働きは衰え、しわやたるみ、乾燥など肌のトラブルが起こりやすくなります。

コラーゲンと関わりの深いビタミンCが不足すると、コラーゲンの合成が出来なくなり、壊血病を引き起こすことがあります。

関連リンク: たんぱく質 | ビタミンC

合わせて読みたい

7大栄養素の基本知識を身につけよう!

バランスの良い食事をとるために知っておきたい3つの食事法